Ohne den Prüfstand geht es nicht

Anfang der 2010er-Jahre entwickelten sich unsere Kennzahlen kritisch. Der Umsatz stieg nur zaghaft, die Kosten hingegen munter weiter und ließen damit die Gewinne schmelzen. Die Gewinnquote sank auf nur noch einige Prozentpunkte.

von Jens Schachtschneider, Neerstedt erschienen am 24.10.2024Zugleich war der Betrieb über die Jahre gewachsen, so malte ich mir die Zahlen schön. Für ein größeres Unternehmen sei ein geringerer prozentualer Gewinn nicht so schlimm, so meine damalige (Fehl-) Einschätzung.

Dann kam das Jahr 2013. Das Wetter im Norden meinte es nicht gut mit uns Gärtnern. Im März gab es einen Wintereinbruch, auch die folgenden Monate waren regnerisch – alles andere als Gartenwetter. Statt dem gewohnten leichten Umsatzanstieg erlebten wir einen Rückgang von über 20?%! Entsprechend eng wurde es auf den Konten. Unvermittelt befanden wir uns erstmals in der Firmengeschichte im Krisenmodus. Für den umsatzschwachen Winter hatten wir stets einen befristeten Überbrückungskredit aufgenommen, den wir nach dem Frühjahr zurückzahlten. Doch der Kontostand Ende Mai reichte in diesem Jahr dafür nicht aus. Nach den erfolgsverwöhnten Aufbaujahren drehte der Wind, der uns nunmehr ins Gesicht blies.

Mit dem heutigen Abstand betrachtet, hatten wir es uns seinerzeit selbstgefällig bequem gemacht. Natürlich schaute ich mir den Kennzahlenvergleich jährlich an. Die negativen Tendenzen wurden jedoch in typisch gärtnerischer Manier schöngeredet. Es mangelte an der ehrlichen Bereitschaft, mich mit der betrieblichen Entwicklung kritisch auseinanderzusetzen. 2013 rüttelte uns wach. Unsere Söhne hatten sich inzwischen für den Gartenbau entschieden. Und jetzt das!

2014 hatte es ebenso in sich. Nach einem kalten Winter mit tiefen Kahlfrösten waren in den Gärten die Rosen und vieles mehr erfroren. Die Nachfrage war entsprechend riesig und der Umsatz stieg wieder deutlich. Allerdings beklagten auch wir große Ausfälle in den Beständen, die für uns entsprechende Verluste bedeuteten. Unter dem Strich sahen die Zahlen zwar besser aus, aber längst nicht rosig.

Wie bekommt man ein dümpelndes Boot wieder flott und auf Kurs? Welches sind die Stellschrauben? Einerseits galt es Panik zu vermeiden, um nicht zudem die Mitarbeitenden zu verunsichern, zugleich müssen Veränderungen her. Aber wie und welche?

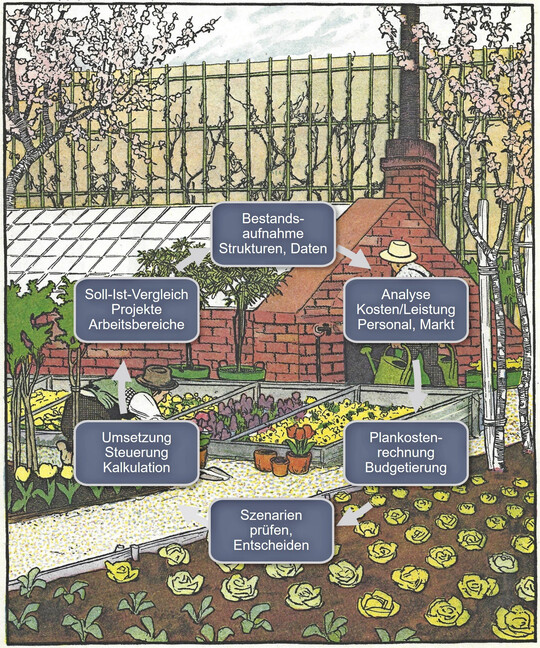

Bei der folgenden ungeschminkten Betrachtung offenbarten sich gleich mehrere Baustellen. Unsere vorherigen besseren Zahlen basierten auf stetigen Umsatzzuwächsen. Die Kostenentwicklung hatten wir dabei vernachlässigt. Mit dem Wachstum wurden es mehr Mitarbeitende. Nicht mitgewachsen waren jedoch unsere Organisationsstrukturen. Der Betrieb war nunmehr 25 Jahre alt und damit die Investitionen der ersten Jahre nicht mehr zeitgemäß. Wir bedienten sehr unterschiedliche Märkte und wollten es allen recht machen, was unrealistisch ist. Somit gab es mindestens vier dicke Bretter, die es zu bohren galt! Eine wahre Mammutaufgabe. Bekanntlich ist es leichter einen Berg zu erklimmen, als oben zu bleiben.

Wir haben die Eigenvermehrung auf die Sortimente konzentriert, die sich wirtschaftlich rechnen

Wir mussten also ran an die Kostenstellen. Selbst größere Baumschulen verfügen nur noch selten über eine Vermehrungsabteilung. Gleiches gilt für den Zierpflanzen- und Gemüsebau. Nur wir Staudengärtner pflegen voller Stolz und Glückseligkeit umfassende Mutterpflanzenquartiere. Gepflegte Bestände sind uns lieb und teuer; besonders letzteres. Die überschaubaren Stückzahlen pro Sorte lassen sich wirtschaftlich nur selten rechnen. Jungpflanzenbetriebe, die vielfach ihre Produktionen in von Klima und Löhnen begünstigte Länder ausgelagert haben, vermehren nun mal preiswerter. Zugleich zählt die Vermehrung von Stauden weiterhin zu den Kernelementen der Ausbildung. So haben wir die Eigenvermehrung auf die Sortimente konzentriert, die sich wirtschaftlich rechnen oder gut in den Jahresarbeitsplan passen.

Ebenso wichtig ist die Effizienz bei den Kulturtätigkeiten. Wir liebten unsere U-Betonwege: schöne befestigte Laufwege und zugleich wunderbare Beetbegrenzungen. Für mich war es in den Neunzigerjahren eine Investition für die Ewigkeit. Diese war bereits nach weniger als 20 Jahren vorbei. Nur 500 Meter vom Betrieb befindet sich ein Recyclinghof. Von dort hörten wir nun, wie unsere Wege für den Straßenunterbau zermahlen wurden. In Verbindung mit einem Lavaunterbau gestalteten wir die Stellflächen jetzt befahrbar. Auch den kleinen Tunneln ging es an den Kragen. Sie wurden durch mehrschiffige Häuser ersetzt.

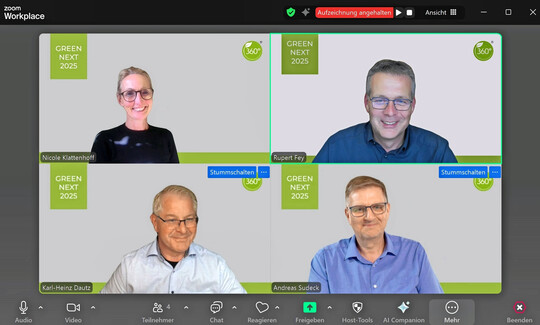

Eine mittlere Revolution im Betrieb löste die neue Organisationsstruktur aus. Ein Personalcoach kam in den Betrieb und hinterfragte uns. In seiner Analyse bekam jeder sein Fett weg, natürlich auch ich als damals noch alleiniger Chef. Die Handlungsempfehlungen schmeckten nicht allen. Leider haben wir dabei wie vom Coach vorhergesagt langjährige Mitarbeitende verloren. Zugleich wissen wir heute die neuen Strukturen zu schätzen.

Bei Ausschreibungen im Garten- und Landschaftsbau entscheidet letztlich der Preis. Alles andere spielt – falls überhaupt – eine Nebenrolle. Für den gärtnerischen Fachhandel stehen hingegen andere Punkte im Mittelpunkt. Zwei unterschiedliche Märkte und Erwartungen also an unsere Stauden. Wir mussten uns entscheiden. Wir beliefern weiterhin den Garten- und Landschaftsbau. Allerdings für Projekte im Hausgartenbereich, wo die Optik der Staude eine wachsende Bedeutung gewinnt und der Preis nicht der alles entscheidende Faktor ist. An preisorientierten Ausschreibungen beteiligen wir uns hingegen mit unseren vielfach größeren Töpfen nicht mehr.

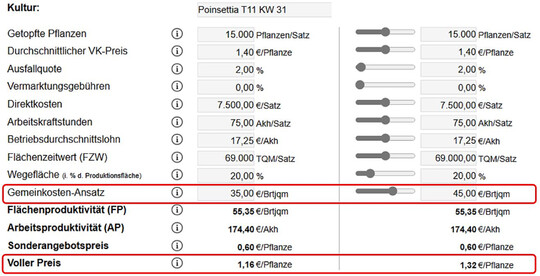

Die vier erwähnten Stellschrauben sind damit beispielhaft vorgestellt. Was noch fehlt ist eine Aussage zum Verkaufspreis. Im Gartenbau bekanntlich ein sensibles Thema. Der Kunde hat die berechtigte Erwartung, dass sein Lieferant ökonomisch agiert, also auf der Höhe der Zeit kultiviert. Diese Hausaufgaben können jedoch nur gemacht werden, wenn man dem Lieferanten eine gesunde Gewinnspanne zubilligt. Langfristig denkende Einkäufer wissen dies und handeln auch danach.

Abschließend stellt sich die Frage, ob wir den Betrieb wieder flottbekommen haben. Ja, wir dürfen heute zufrieden sein. Nicht von jetzt auf gleich, aber über die Jahre haben die Maßnahmen gefruchtet. Hilfreich war dabei der Einstieg der Junioren mit neuen Impulsen und es kam zudem noch Glück dazu. Bekanntlich lösten die Coronajahre einen Nachfrageboom bei Pflanzen aus. Übrigens zwei Jahre, die in fahrlässiger Weise falsch interpretiert werden konnten. Wer auf Produktionsausweitung gesetzt hatte, der wurde 2022 bereits wieder von der Realität eingeholt. Daher haben wir die erhöhten finanziellen Möglichkeiten genutzt, um unsere internen Prozesse weiter zu optimieren.

Und das Fazit? Ich habe gelernt, wie gefährlich es ist, sich auf vermeintlichen Lorbeeren auszuruhen. Aus heutiger Sicht dürfen wir den beiden Jahren 2013/14 mit den herausfordernden Witterungsverläufen dankbar sein. Sie haben uns die Augen geöffnet. Ein Betrieb benötigt in normalen Jahren gesunde Zahlen. Nicht nur zur stetigen Weiterentwicklung, sondern auch als Puffer für unvorhersehbare Ereignisse, die insbesondere in unserer witterungsabhängigen Branche jederzeit eintreten können. Möge der Betrieb bei der nächsten großen Herausforderung, wie sie auch immer aussehen mag, besser vorbereitet sein als vor zehn Jahren.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.