Nützlinge im Freiland einsetzen

Die Entwicklungen im biologischen Pflanzenschutz schreiten kontinuierlich voran. Dabei rückt zunehmend auch der bislang als schwierig und kostenintensiv geltende Einsatz von Nützlingen im Freiland in den Fokus.

von Dr. Gisela Fischer-Klüver, Hannover erschienen am 15.07.2025Selbst bei konventioneller Bewirtschaftung ist der Nützlingseinsatz heutzutage oft bereits üblich. Etablierte Methoden beziehen sich jedoch nahezu ausschließlich auf den geschützten Anbau. „Der Bereich Freiland ist weitestgehend unerschlossen“, berichtete Jörg Rademacher, Katz Biotech, Leiter der Forschung- und Entwicklungsabteilung am Standort Berlin. Der Freilandeinsatz gestaltet sich in der Regel unwirtschaftlich, die Kosten im Verhältnis zum Flächenerlös sind (zu) hoch. Notwendig ist eine verhältnismäßig hohe Aufwandmenge, da Nützlinge durch Abdrift, Abwanderung, Prädation und Klimaeinflüsse verloren gehen. Auch fehlen großtechnische Applikationsmethoden für Freilandkulturen.

Während die Aufwandmenge von dem Nützling Phytoseiulus persimilis gegen Spinnmilben am Beispiel Gurken im Gewächshaus 50.000/ha beträgt, müssen im Freiland 150.000 Tiere/ha, also die dreifache Menge, ausgebracht werden, so ein kaum wirtschaftliches Beispiel.

Erfolgreich gestaltet sich hingegen die Bekämpfung des Maiszünslers im Freiland mit Trichogramma-Schlupfwespen. Das dahinter stehende Erfolgsrezept ist einmal ein kostengünstiges Zuchtverfahren der Nützlinge auf Mehlmotten statt dem zu bekämpfenden Schädling. Des Weiteren gibt es funktionelle Formulierungen beispielsweise in Kapseln. Eine großflächige Ausbringung lässt sich in diesem Fall beispielsweies gut mit Drohnen bewerkstelligen.

Nützlingskosten reduzieren

Eine Strategie, um Nützlinge wirtschaftlich im Freiland vermehrt einzusetzen, ist für Rademacher die Reduktion der Nützlingskosten, beispielsweise durch die Entwicklung und Nutzung künstlicher Wirte, die Verwendung kostengünstiger künstlicher Nahrung und die Nutzung alternativer Beute beziehungsweise Wirte bei der Nützlingsvermehrung.

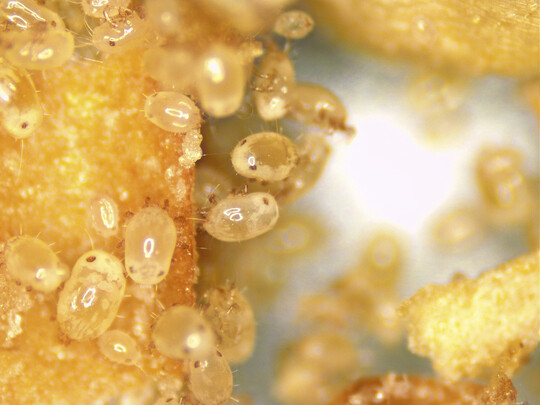

Florfliegenlarven lassen sich zum Beispiel mit Nahrungskapseln statt mit Blattläusen füttern. Viridaxis entwickelte ein patentiertes Verfahren, um Blattlausschlupfwespenlarven in künstlichen Wirten zu vermehren. Das im Labormaßstab funktionierende System kam jedoch nie zu einer Massenanwendung.

Aufwandmenge reduzieren

Durch Reduktion der Aufwandmengen lassen sich ebenfalls Nützlingskosten reduzieren. Realisieren lässt sich das beispielsweise mit Offenen-Zucht-Systemen, auf denen sich Nützlinge direkt im Feld vermehren und sich frühzeitig etablieren lassen, auch wenn noch keine oder nur sehr wenige Schädlinge in der Kultur vorhanden sind. So lassen sich Sonnenblumen nutzen, um Alternativwirte für die Schlupfwespe Encarsia tricolor gegen die Kohlmottenschildlaus (Weiße Fliege am Kohl) anzusiedeln. Die Alternativwirte befallen nicht die Kohlpflanzen, können jedoch von der Schlupfwespe zur Vermehrung genutzt werden, um von dort in die Kohlkultur überzuwandern.

Technik unterstützt

Ein technischer Ansatz ist die gezielte Nützlingsapplikation statt einer breitflächigen Ausbringung, beispielsweise durch automatisierte, hyperspektrale Bilderkennung des Schädlingsbefalls und folgend gezielte Behandlung nur der Befallsspots. Für das oben genannte Beispiel Gurke rechnet Rademacher durch automatisierte und gezielte Nützlingsapplikation mit einer halbierten Aufwandmenge.

Schädlingsbewegung erkennen

Wer die Schädlingsbewegungen kennt, kann frühzeitig Nützlinge etablieren. Zusammen mit der Hochschule Geisenheim wurde ein Versuch im Weinbau zur Bekämpfung der Kirschessigfliege durchgeführt. Schlupfwespen wurden in angrenzenden Rebreihen zum Heckensaum ausgebracht, aus dem überwinterte Kirschessigfliegen in die Reben einfliegen. Mit Hilfe von ausgebrachten Köderstationen konnte eine hohe Parasitierungsaktivität von Trichoparia drosophilae im Heckensaum festgestellt werden. Auch zeigte sich vier Wochen vor der Ernte eine deutliche Befallsreduktion der Trauben. Hier bestehe noch zusätzlicher Forschungsbedarf, um die Gesamtsysteme besser zu verstehen und belastbare Daten durch Versuchswiederholungen zu erhalten.

Was zu tun ist

Um den Nützlingseinsatz auch im Freiland weiter zu verbreiten, sind laut Rademacher weitere Innovationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen inklusive anwendungsnaher Forschungsförderung und marktbegleitender Praxisversuche notwendig. Er riet zu einer noch engeren Vernetzung von Akteuren aus Forschung, Entwicklung und der Praxis.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.