Technik in Amsterdam

Die Horti Fair als Pflichtveranstaltung für den technikbegeisterten Gärtner anzusehen, ist sicherlich angebracht. Ob sich jede Innovation durchsetzen kann, zeigt erst die nächste oder übernächste Messe an gleicher Stelle. Spannend ist, die Entwicklungen zu verfolgen, und zu sehen, was Maschinen alles erledigen können.

- Veröffentlicht am

Für Orchideen wurden schon letztes Jahr besondere Topfmaschinen vorgestellt. Zwei Entwicklungen versuchen nun, auch das Zusammenfügen von Pflanze, Topf und Substrat zu automatisieren. Bei Javo war ein Prototyp namens Directomatic ausgestellt: Die von einem noch sehr robust aussehenden Greifer am Blatt gehaltene Pflanze wird wie beim Topfen von Hand in den Topf abgesenkt und das Substrat unter leichten Rüttelbewegungen um die Wurzeln in den Topf eingefüllt.

Bei der Firma Willburg-Stolze Projecten war eine Maschine für die gleichen Arbeitsschritte aufgebaut. Sie nimmt die etwa dreifache Grundfläche ein und ist mit Elektronik- und Pneumatikteilen gespickt. Hier werden die Orchideenblätter mit einer zangenähnlichen Vorrichtung gegriffen, deren Greifer-Innenseiten mit dicken Schaumgummiplatten gepolstert sind. Durch eine lange Einlegestrecke kann die Bedienperson über eine längere Zeitspanne die Jungpflanzen in die Greifer einlegen, die dann im Greifer hängend zur Topfmaschine transportiert und dort automatisch getopft werden.

Beim Topfvorgang wird die Orchideenpflanze per Greifer in den Topf abgesenkt, das Rindensubstrat über Schütten in den Topf gestreut und die Pflanze per Greifer leicht hin und her gedreht, sodass sich das Substrat richtig um die Wurzeln legen kann.

Fotozellen, welche die Greifer abtasten, steuern die Topfaufgabe auf die Topfmaschine, damit keine Töpfe ohne Pflanze mit Substrat gefüllt werden. Als Leistung dieser patentrechtlich geschützten Maschine wurden etwa 2000 Töpfe pro Stunde bei einer Bedienperson zur Pflanzeneingabe angegeben, vergleichbar mit etwa sieben Arbeitskräften. Die Maschine soll 75000e kosten und sich nach zwei Jahren amortisieren.

Flexibler Rückroboter: Um Töpfe zwischen Transportband und Mobiltischen zu bewegen, wurden bisher Rückroboter genutzt. Bei größeren Pflanzen war der Abstand zwischen Topfkamm und Rückenbügel des Rückautomaten die begrenzende Größe. Mit dem neuen Rückautomaten Compact von Javo spielt die Pflanzengröße keine Rolle mehr. Auch ein Wechsel der Topfgröße macht, solange sich die Anzahl der Reihen auf dem Tisch nicht ändert, keine Umrüstarbeiten erforderlich.

Der Rückroboter Compact besteht aus einem Antriebskopf an einer Tischseite und einem Ausleger in Tischbreite. An diesem Tischausleger sind pneumatisch betätigte Topfzangen im Reihenabstand installiert, deren Greifmechanismus über je eine Infrarot-Lichtschranke gesteuert wird. Bei Greifnähe lösen die Fotozellen den Schließvorgang aus. Die Töpfe sitzen auch mit längeren Pflanzen fest im Greifer.

Der Lineararm hebt die Töpfe kurz an, verfährt sie zum darunter stehenden Mobiltisch und senkt sie auf die Tischfläche ab. Auf dem Rückweg zum Band fährt der Lineararm unter dem Band durch, auf der anderen Seite des Bands wieder hoch und steht bereit für die nächsten Töpfe. Der Arm beschreibt eine elliptische optimierte Bewegung um das Förderband. Daher kann der Arm bis zu zehn Umsetzvorgänge pro Minute, 600 pro Stunde leisten. Der erste Betrieb in Holland ist mit diesem System komplett ausgestattet.

Topfpflanzen bewegen: Um Topfpflanzen für die Vermarktung in größeren Stückzahlen zurechtstellen und schnell darauf zurückgreifen zu können, wurden bisher schräg angeordnete Röllchenbahnen genutzt. Die Übergabe von der Röllchenbahn auf das waagerechte Band war ein Knackpunkt. Eine zweite Herausforderung war, den richtigen Topfabstand auf dem Förderband und auf der Röllchenbahn einzuhalten, damit die Pflanzen, deren Durchmesser größer als der Topfdurchmesser ist, sich nicht gegenseitig umwerfen. Gelöst hat dieses Problem die Firma Visser ITE mit dem „Dynamic Buffer System“. Hier werden die Pflanzen aus dem Gewächshaus per Förderband angeliefert, dann aber auf beliebig planbarer Länge vom Förderband durch einen Greifer abgehoben und auf eine seitlich angeordnete Betonfläche in einer Reihe aufgestellt. Dieser Greifer ist kein Kammsystem, wie wir ihn vom Rückautomaten her kennen, sondern zwei drehbar gelagerte Aluminium-Leisten, in die als Topfhalter je eine steifere Gummilippe eingezogen ist. Der Abstand der Greifleisten ist motorisch verstellbar, sodass Töpfe unterschiedlichen Durchmessers, aber jeweils für den Greifvorgang einheitlich, eingeklemmt werden können.

Die Greifleisten werden mit nach unten gedrehten Gummileisten über das Förderband gefahren, senken sich beidseitig um den Topf ab und fahren auf den notwendigen Abstand zusammen. Dann drehen sich beidseitig die Gummileisten zum Topf hoch und alle Töpfe sind gleichzeitig elastisch eingeklemmt. Die Klemmvorrichtung mit beiden Greifleisten wird angehoben und parallel zum Förderband seitlich versetzt wieder am Zielort abgelassen, die Greifleiste dreht die Gummileisten wieder vom Topf weg und die Töpfe stehen frei in einer Reihe auf dem Ebbe-Flut-Boden und können auf der Puffer-(Buffer)-Fläche sogar noch bewässert werden.

Ermöglicht wird die Führung der Greifleisten durch ein Portalkran-System, das an der Gewächshauskonstruktion befestigt wird und in zwei Achsen (senkrecht und parallel zum Förderband) bewegt werden kann. Dieses dynamische Puffer-System ist für größere Topfpflanzenbetriebe mit großen einheitlichen Kultursätzen einsetzbar.

Automatisierte Gerbera-Verpackung: Für Gerbera-Betriebe ist die Sortierung der geernteten Blütenstiele nach Öffnungsgrad der Blüten, Stiellänge und Qualität sowie das Einfädeln in die Karton-Zwischenlage Arbeitsschwerpunkt bei der Aufbereitung der geernteten Blumen. Die Firma Havatec stellte die technische Lösung zur Erledigung dieser Arbeitsschritte vor.

Als Eingabe in die Maschine sind einmal die Gerbera-Stiele, die über zwei Bänder an den Blüten mittels Haken eingehängt werden und zum anderen die zusammengelegten Gerbera-Karton-Zwischenlagen mit den Aussparungen zur Aufnahme der Einzelblüten nötig. Beide Komponenten verschwinden in der mit blauen Blechhauben verkleideten Maschine. Als fertiges Produkt können dann der Maschine die Gerbera, sortiert nach Länge entnommen werden. Die kurzen oder auch zweite Qualität als Bündelware fertig gezählt und gebündelt, die erste Qualität eingefädelt in die Kartons je nach Qualitätsabstufung auch in mehreren Stufen des Aufblühgrads getrennt. Die Maschine erledigt damit folgende Arbeitsschritte: Auffalten der Kartons, Bereithalten der Kartons für mehrere Einfädel-Linien und die Regulierung des nötigen Nachschubs, Sortieren der Gerbera nach Stiellänge, Aufblühgrad und Stielqualität mittels Kamerasystem, Kürzen der Stiele mittels Rundmesser, Sammeln, Zählen und Bündeln der zweiten Qualität, Sortierung der ersten Qualität in verschiedene Abstufungen, Einfädeln in die bereitgestellten Karton-Zwischenlagen nach vorgegebenem Muster und Dokumentation der Ernte und Qualitäten.

Diese Maschine wird an jeden Betrieb angepasst. Daher konnte weder Preis noch Leistungen genannt werden, auch Prospekte waren nicht erhältlich und die Informationen waren sehr spärlich. Im letzten Jahr hatte diese Maschine den Innovationspreis gewonnen.

Stäben von Topfpflanzen: Auf der Messe waren zwei Neuheiten zu sehen, einmal für dünne Tonking-Stäbe, aber auch eine Lösung für längere Bambus-Stäbe. An den Tonking-Stäben versucht sich die Firma Hortiquip, ein neues Unternehmen für die Automatisierung, die bereits über 40 dieser Maschinen verkauft hat. Hier werden die Stäbe aus einer Rutsche über einen waagrecht angeordneten Zylinder mit Aufnahmeschlitzen vereinzelt und an einen Greifer übergeben. Vier Greifer sind auf einer waagrechten Welle angeordnet.

Eine über dem Topf seitlich angeordnete Führungsschiene führt den Stab in den Topf und kann im Zusammenspiel mit dem Greifer diesen senkrecht oder schräg einstecken, je nachdem, ob beide mit der Topfkante übereinstimmen oder versetzt angeordnet sind. Der Topf kann nach dem Stabvorgang gedreht werden, sodass weitere Stäbe gesteckt werden können. Das Spektrum reicht von einem Stab pro Topf bis zu 16 Stäben pro Steinwollwürfel zur Anzucht von Tomaten oder Gurken. Als mögliche Stundenleistung wurden bis zu 7500 Steckvorgänge stündlich angegeben.

Die Firma Sroka Verarbeitungssysteme aus Bochum zeigte einen patentierten Stabautomaten für Bambusstäbe. Diese sind ungleichmäßig dick und lassen sich daher nicht über Schlitzsysteme vereinzeln. Deshalb greift ein Zangengreifer quer zur Stabrichtung in die parallel liegenden Stäbe und erwischt durch gezielte Ansteuerung des Greifers immer einen Stab. Dieser Stab wird an einen zweiten Greifarm übergeben, der mit zwei Haltern den Stab aus der waagrechten Position senkrecht über den Topf hochklappt. Ein Druckstempel von oben drückt den Stab in den Topf auf dem Förderband. Der Topf kann auch gedreht werden, sodass mehrere Stäbe in einen Topf kommen und nach der Maschine dann auch noch unter der Spitze zusammengebunden werden können, beispielsweise für Pyramiden als Aufleitsystem für Kletterpflanzen. Erreichbar ist eine Leistung von 12000 bis 18000 Stäben pro Stunde.

Nützlinge ausbringen: Für das halb- oder vollautomatische Ausbringen von in Kleie angezogenen Nützlingen zeigte die Firma Koppert letztes Jahr den „Airobug“, ein kleines Fahrzeug, das auf einem Heizungsrohr durch das Gewächshaus fährt und die Nützlinge in zwei Richtungen über ein Gebläse verteilt. Dieses Jahr folgt eine handgeführte Ausführung, die mit einem Tragegeschirr ähnlich wie eine Motorsense in Hüfthöhe getragen und ebenfalls durch eine Batterie angetrieben wird. Diese Ausführung wird als „Airbug“ bezeichnet und soll Betrieben, die mit Koppert-Nützlingen arbeiten, leihweise zur Verfügung gestellt werden. Als Abgabeleistung des Geräts werden 75ml Nützlings-Trägersubstrat pro Minute angegeben.

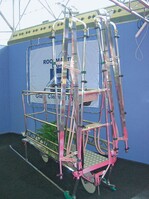

Venlo-Dächer waschen und warten: Die Reinigung und Reparatur von Venlo-Dächern ist schwierig, da die Rinnen in der Alu-Ausführung häufig extrem schmal sind. Die Lösung: Ein batteriegetriebenes Fahrzeug zur Aufnahme einer Person, die auf einer Arbeitsplattform mit Brüstung dann schattieren oder auch Scheiben wieder manuell säubern kann. Die Firma Besseling en All Techniek hat einen Wagen konstruiert, der auf zwei schmalen Gummirädern über die Rinne fährt. Zwei seitliche Ausleger mit Kufen auf dem Dach gleiten auf den Sprossen und stützen ihn ab.

An dem Wagen ist ein klappbares Spritzgestänge installiert, sodass sowohl Schattierfarbe als auch das Dachreinigungsmittel flächig und gleichmäßig auch ohne Bedienperson auf der Glashaut ausgebracht werden können. Gleichzeitig kann der Wagen auch für Reparaturarbeiten auf dem Dach eingesetzt werden. Den Vortrieb besorgen die Räder, die per Akku motorisch bewegt werden.

Arbeitsplattform unterm Dach: Als multifunktionale Arbeitsplattform unter dem Dach wurde an gleicher Stelle der „Multimaster“ präsentiert, eine an den Heizrohren in Schiffbreite aufgehängte Arbeitsplattform für mehrere Funktionen: Spritzen der Kulturen durch einen höhenveränderlichen Spritzbalken, Arbeitsplattform für die Reparatur des Dachs mit Brüstung zum Aufenthalt von Personen und Vorrichtung zum automatischen Reinigen der Gewächshausverglasung von innen durch eine mechanisch geführte Hochdruck-Lanze.

Die Maschine erfasst die zurückgelegte Strecke im Gewächshaus. So ist auch eine zielgerichtete Bekämpfung einzelner Abschnitte möglich. Der Spritzbalken ist eine Aluminium-Gitterkonstruktion, an der unten das Spritzrohr drehbar gelagert ist, sodass der Spritznebel aus verschiedenen Richtungen von oben in den Bestand eindringen kann. Ein Wechseldüsenadapter erleichtert die Wahl der richtigen Düse, drei sind schon vorinstalliert. Die Zudosierung des Spritzmittels erfolgt über ein Dosatron-Gerät.

Der Spritzbalken ist so breit wie das Gewächshausschiff. Eventuelle Pendelbewegungen werden durch zwei seitliche Teleskope abgedämpft. Die Zuleitung von Strom, Wasser und Steuersignalen erfolgt in einem gemeinsamen Schlauch, in den die Elektrokabel mit eingezogen sind. Als maximaler Betriebsdruck werden 16bar, als normaler Arbeitsdruck 4 bis 12bar angegeben.

Je nach Ausstattung liegt der Preis für diese Maschine zwischen 33000 und 55000e.

Preiswerte Handmessgeräte: Ein praktisches stabförmiges Messgerät für EC-Messungen, das nur 80e kostet, stammt aus Australien. Es ist nahezu wartungsfrei und leicht anwendbar. Die eingebaute Temperaturkompensation ermöglicht einen universellen Einsatz im Gartenbau. Die Anzeige erfolgt über eine Reihe von Leuchtdioden, die entlang einer Skala aufleuchten (Firma Bluelab). In gleicher Bauform ist auch ein pH-Meter zu erwerben. Es kostet etwa 130e, als Kombi-Instrument für EC- und pH-Wert etwa 200e.

Rosentransport im Gewächshaus: Für große Schnittrosenbetriebe mit Rosensortiermaschine gedacht ist eine Entwicklung der Firm Wilgengroep. Sie erleichtert das Zusammenführen der Rosen von der Handernte zur Sortiermaschine. Gezeigt wurde ein Rosen-Sammelwagen, der die Schnittrosen einzeln am Kopf hängend aufnimmt, sie zwischenspeichert und dann über das Heizungsrohr-Schienen-System und am Hauptweg über das im Boden verlegte Transportkettensystem zur Aufbereitungshalle führt.

Der Sammelwagen zählt die geschnittenen Rosen, speichert die Rosen in einem ausgeklügelten Kettensystem im Fahrzeug und übergibt sie einzeln in die Sortiermaschine, wenn sie an der Übergabestation angedockt wird.

Für diesen innerbetrieblichen Transport eines 4-ha-Rosenbetriebs werden nach dem ausgestellten Konzept 24 Erntewagen benötigt und zwölf Abnahmestationen für die Übernahme der Rosen aus den Erntewagen sowie vier Einführstationen in die Rosensortiermaschine. Als Kosten für diese Rosenzusammenführung und Handhabung wurden etwa 20e/m² angegeben, was sich auf 800000e summiert. Für dieses System wird außerdem etwa 2600m² überdachte Fläche benötigt.

Text und Bilder: Dr. Karl Schockert, Berater Technik im Gartenbau, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, Neustadt/Weinstraße

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.